ヒヤシンスハウス

WORKS

△建築雑誌 作品選集2007

青春の抒情を「四季」に歌った詩人立原道造は、東京帝国大学建築学科を卒業した若き建築家であり、24歳で早世する1年前、1938年(昭和13年)に自らの週末住宅を別所沼の畔に計画し、スケッチを残していた。さいたま市でまちづくり、設計活動をする私たちは、立原の果たせなかった夢を継承しようと、文芸家の有志と共に〈ヒアシンスハウスをつくる会〉を立ち上げ、全国の立原ファンから募金を頂き、市から敷地の貸与を受け、没後65年を経て立原の建築を実現した。

〈スケッチから〉

スケッチは数案あるが、1938年2月に神保光太郎に送られた案と小場晴夫宛のハガキを最終案とし、実施設計にあたった。

この小さな内部空間は、ベッドのある私的な空間とテーブルの置かれた公的な空間に分節されている。東西南北の各立面にはそれぞれ特徴のある窓が備えられているが、南東の窓は特に工夫された跡が窺れ、ハガキには雨戸を金物で吊るディティールも描かれ、彼の緻密な側面が分かる。色彩はスケッチに指示された色を基本に、遺品資料を参考にして決定した。小屋の傍らに旗が建ち、雨戸や椅子に十字架が描かれていることはこの建築を独特のものとしている。

〈夢の継承〉

このプロジェクトは、65年を経て実現される夢の継承であり、復元とは異なる。われわれは1938年当時の立原の夢を尊重しながら、市民のための活用という点を考慮して実施設計の決定を行った。

この意味で立原の計画と最も異なる点は、敷地である。市からは公園内の任意の場所の建設許可を得た。一方立原の計画では、別所沼の東側の傾斜地に構想されていた。しかしこの場所は現在民地であり、われわれはもっとも人が集まる場所ということで現在の場所を選択した。立原の意図では、西側の小窓から別所沼を覗き見る計画であったが、議論の末、方位は立原の計画通りとし、南東の窓から沼を見晴らすこととなった。

立原は卒業論文「方法論」の中で、建築の体験を〈住みよさ〉と〈住み心地のよさ〉に区別し、〈住み心地のよさ〉こそ建物をつかふ体験における生命的本質に根ざした気分情感であり、世界の中における生のあり方そのものを指し示していると主張した。このヒアシンスハウスには、彼の指摘する〈住み心地のよさ〉が生きているのではないかと考える。

〈選評・・・石井和紘〉

この住宅を立原が在籍していた石本事務所の美人の女事務員のために設計してやり、拒絶された。婚約者だったらしいそれがまた引っ張り出されてここに建っている。そこにこの住宅の価値がある。

建築設計者というのは、かくも、女に泣かされてばかりいる。女を泣かせてみろ、という気持ちがする。そうすれば立原もなんとかなったろうに。

女はこの住宅のどこがいやだったろうか、ポン女の住居でも行って聞いてきてやりたい。

ちょっとベッドが外からまる見え、とか、そんなことがこの家が建たなかった理由だったんではないだろうか。

でもこれを復元、いや新生させた永峰さんの努力には敬服、ふられた男の気持ちも大切にしよう!ほどよい寸法で、あたかも立原の事物のように見えるから不思議だ。永峰さんの才である。

設計者も相当女には苦汁を飲まされたからここまでできたのであろう。立原は後年詩をやめても建築では大成した人だろうと言われている。

世の建築家で大成した人は、多かれ少なかれこのタイプなのである。そうでなくて大成した人はその人の建築に困り果てているのだ。女を泣かせた建築界の大巨匠も、建物はこういうところがなかったなあ。

△新建築 2005/3

立原道造・夢の継承 別所沼のヒアシンスハウス

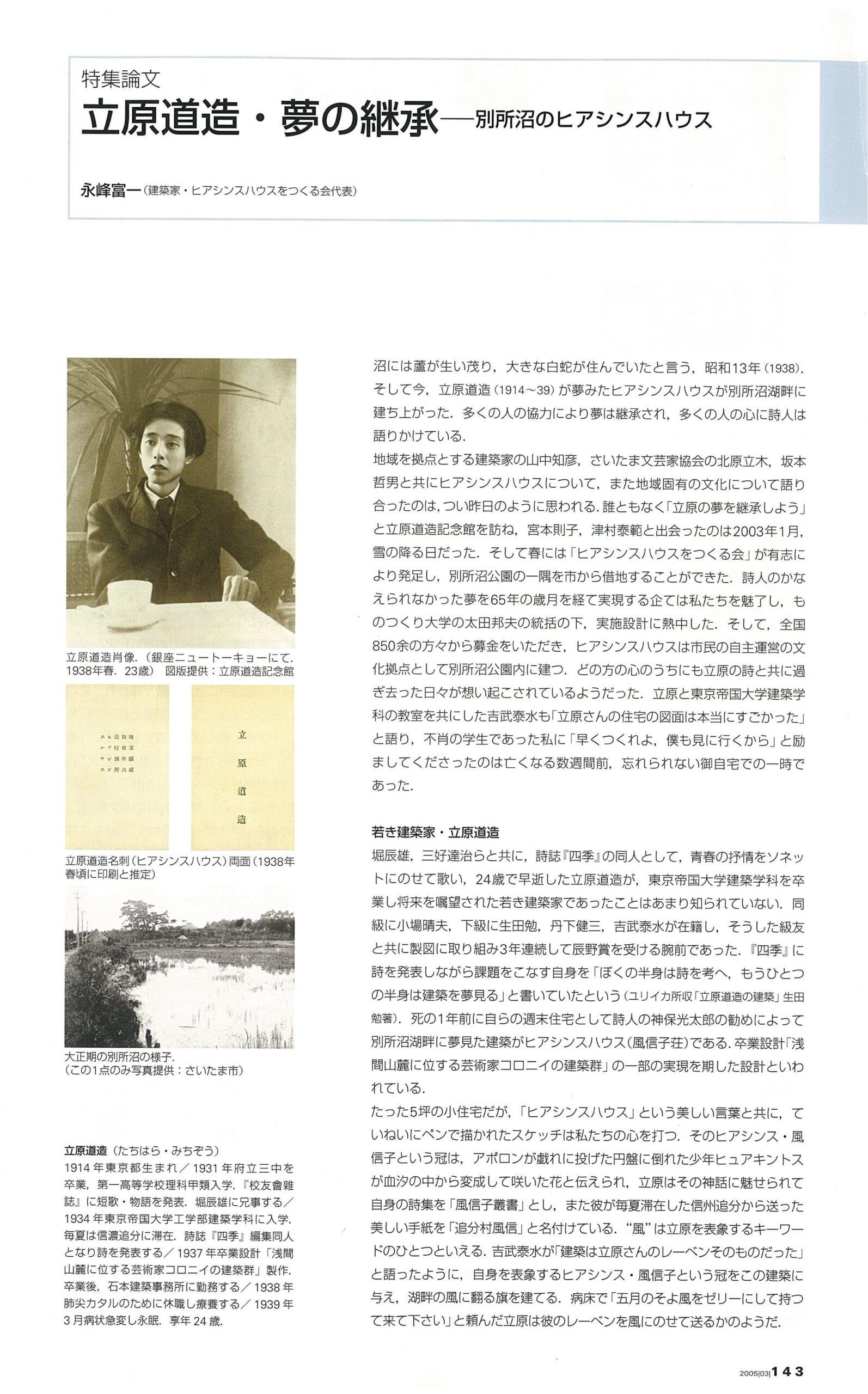

沼には蘆が生い茂り、大きな白蛇が住んでいたと言う、昭和13年(1938)。そして今、立原道造(1914~39)が夢見たヒアシンスハウスが別所沼湖畔に建ち上がった。多くの人の協力により夢は継承され、多くの人の心に詩人は語りかけている。

地域を拠点とする建築家の山中知彦、さいたま文芸家協会の北原立木、坂本哲男と共にヒアシンスハウスについて、また地域固有の文化について語り合ったのは、つい昨日のように思われる。誰ともなく「ヒアシンスハウスをつくる会」が有志により発足し、別所沼公園の一隅を市から借地することができた。詩人のかなえられなかった夢を65年の歳月を経て実施する企ては私たちを魅了し、ものつくり大学の太田邦夫の統括の下、実施設計に集中した。そして、全国850余の方々から募金をいただき、ヒアシンスハウスは市民の自主運営の文化拠点として別所沼公園に建つ。どの方の心のうちにも立原の時と共に過ぎ去った日々が想い起こされているようだった。立原と東京帝国大学建築学科の教室を共にした吉武泰水も「立原さんの住宅の図面は本当にすごかった」と語り、不肖の学生であった私に「早くつくれよ、僕も見に行くから」と励ましてくださったのは亡くなる数週間前、忘れられない御自宅での一時であった。

〈若き建築家・立原道造〉

掘辰雄、三好達治らと共に詩誌「四季」の同人として、青春の抒情をソネットにのせて歌い、24歳で早逝した立原道造が、東京帝国大学建築学科を卒業し将来を嘱望された若き建築家であったことはあまり知られていない。同級に小堀晴夫、下級に丹下健三、吉武泰水が在籍し、そうした級友と共に製図に取り組み3年連続して辰野省を受ける腕前であった。「四季」に詩を発表しながら課題をこなす自身を「ぼくの半身は詩を考へ、もうひとつの半身は建築を夢見る」と書いていたという。死の1年前に自らの週末住宅として詩人の神保光太郎の勧めによって別所沼湖畔に夢見た建築がヒヤシンスハウス(風信子荘)である。卒業設計「浅間山麓に位する芸術家コロニイの建築群」の一部の実現を期した設計といわれている。

たった5坪の住宅だが、「ヒアシンスハウス」という美しい言葉と共に、ていねいにペンで描かれたスケッチは私たちの心を打つ。そのヒアシンス・風信子という冠は、アポロンが戯れに投げた円盤に倒れた少年ヒュアキントスが血汐の中から変成して咲いた花と伝えられ、立原はその神話に魅せられて自身の詩集を「風信子叢書」とし、また彼が毎夏滞在した信州追分から送った美しい手紙を「追分村風信」と名付けている。‘風’は立原を表象するキーワードのひとつといえる。吉武泰水が「建築は立原さんのレーベンそのものだった」と語ったように、自身を表象するヒアシンス・風信子という冠をこの建築に与え、湖畔の風に翻る旗を建てる。病床で「五月のそよ風をゼリーにして持ってきてください」と頼んだ立原は彼のレーベンを風にのせて送るかのようだ。

立原は卒業論文「方法論」で「住み心地よさ」と「住みよさ」とのふたつの建築体験を区別して「住み心地よさ」は「住みよさ」を深層で支える生命的本質に根差した気分情感であり、建物の本質はそのような根源的な建築体験にある、と主張している。建築の体験はその場所と深く結び付いている。立原の抒情詩が、信州追文村と切り離すことができないように、ヒアシンスハウスは蘆が生い茂り、多くの画家が住んでいたという別所沼と結びつき、それらのエピソードは統合され、記憶されて固有の場所性を形成している。私たち建築家の情熱は、ヒアシンスハウスの夢を継承することにより記憶された場所性を回復し、「住み心地の良い」まちを形成することでもあった。

〈モダニズムの光〉

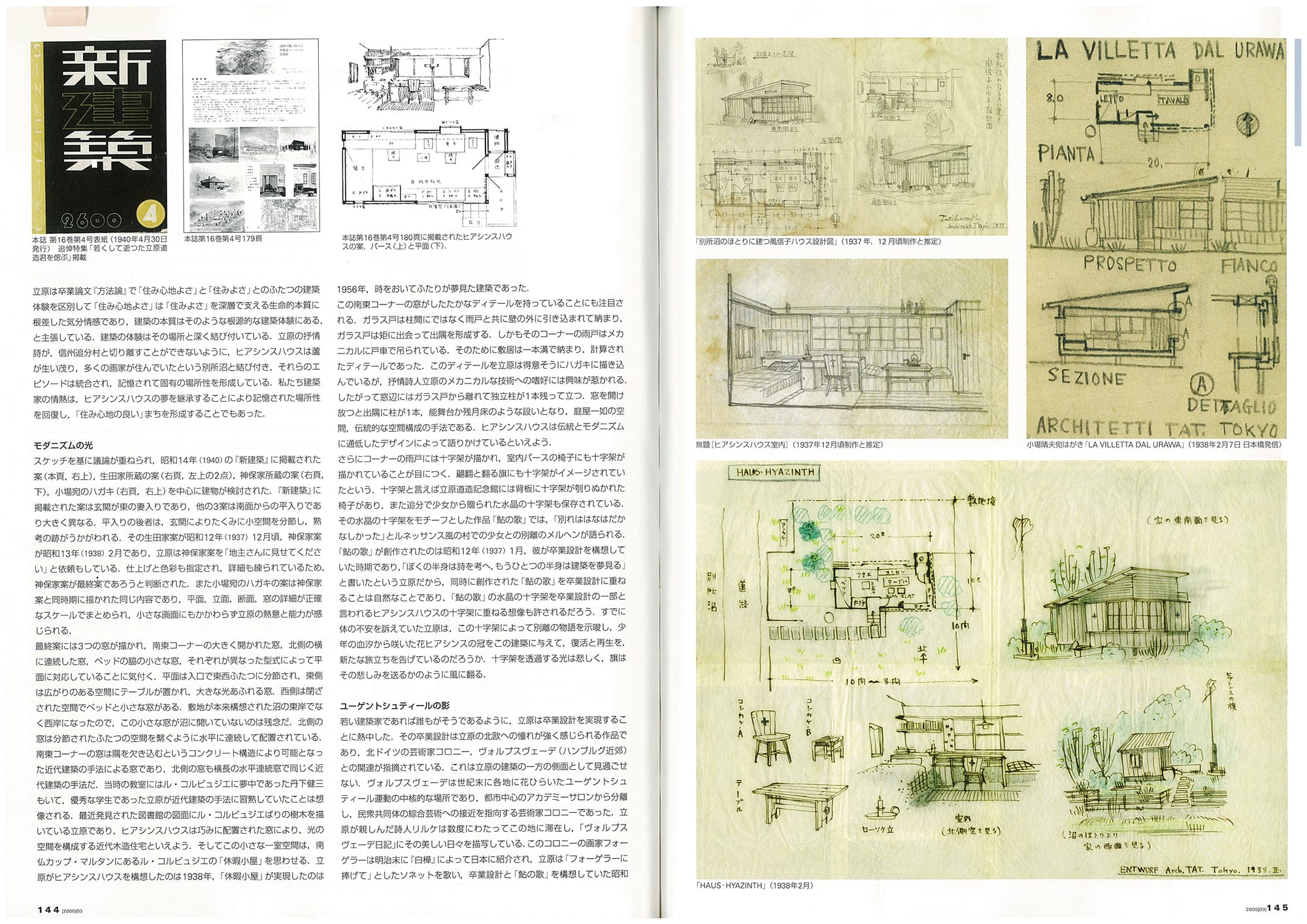

スケッチを基に議論が重ねられ、昭和14年(1940)の「新建築」に掲載された案、生田家所蔵の案、神保家所蔵の案、小場宛のハガキを中心に建物が検討された。「新建築」に掲載された案は玄関が東の妻入りであり、他の3案は南面からの平入りであり大きく異なる。平入りの後者は、玄関によりたくみに小空間を分節し、熟考の跡がうかがわれる。その生田家案が昭和12年(1937)12月頃、神保家案が昭和13年(1938)2月であり、立原は神保家案を「地主さんに見せてください」と依頼もしている。仕上げと色彩も指定され、詳細も練られているため、神保家案が最終案であろうと判断された。また小場宛のハガキの案は神保家案と同時期に描かれた同じ内容であり、平面、立面、断面、窓の詳細が正確なスケールでまとめられ、小さな画面にもかかわらず立原の熱意と能力が感じられる。

最終案には3つの窓が描かれ、南東コーナーの大きく開かれた窓、北側の横に連続した窓、ベッドの脇の小さな窓、それぞれが異なった型式によって平面に対応していることに気付く。平面は入口で東西ふたつに分節され、東側は広がりのある空間にテーブルが置かれ、大きな光あふれる窓。西側は閉ざされた空間でベッドと小さな窓がある。敷地が本来構想された沼の東岸でなく西岸になったので、この小さな窓が沼に開いていないのは残念だ。北側の窓は分節されたふたつの空間を繋ぐように水平に連続して配置されている。南東コーナーの窓は隅を欠き込むというコンクリート構造により可能となった近代建築の手法による窓であり、北側の窓も横長の水平連続窓で同じく近代建築の手法だ。当時の教室にはル・コルビュジエに夢中であった丹下健三もいて、優秀な学生であった立原が近代建築の手法に習熟していたことは想像される。最近発見された図書館の図面にル。コルビュジエばりの樹木を描いている立原であり、ヒアシンスハウスは巧みに配置された窓により、光の空間を構成する近代木造住宅といえよう。そしてこの小さな一室空間は、南仏カップ・マルタンにあるル・コルビュジエの「休暇小屋」を思わせる。立原がヒアシンスハウスを構想したのは1938年、「休暇小屋」が実現したのは1956年、時をおいてふたりが夢見た建築であった。

この南東コーナーの窓がしたたかなディティールを持っていることにも注目される。ガラス戸は柱間にではなく雨戸と共に壁の外に引き込まれて納まり、ガラス戸は矩に出会って出隅を形成する。しかもそのコーナーの雨戸はメカニカルに戸車で吊られている。そのために敷居は一本溝で納まり、計算されたディティールであった。このディティールを立原は得意そうにハガキに書き込んでいるが、抒情詩人立原のメカニカルな技術への嗜好には興味が惹かれる。

したがって窓辺にはガラス戸から離れて独立柱が1本残って立つ。窓を開け放すと出隅に柱が1本、能舞台か残月床のような設いとなり、庭屋一如の空間、伝統的な空間構成の手法である。ヒアシンスハウスは伝統とモダニズムに通低したデザインによって語りかけているといえよう。

さらにコーナーの雨戸には十字架が描かれ、室内パースの椅子にも十字架が描かれていることが目につく。翩翻と翻る旗にも十字架がイメージされていたという。十字架といえば立原道造記念館には背板に十字架が刳りぬかれた椅子があり、また追文で少女から贈られた水晶の十字架も保存されている。その水晶の十字架をモチーフとした作品「鮎の歌」では、「別れははなはだなしかった」とルネッサンス風の村での少女との別離のメルヘンが語られる。

「鮎の歌」が創作されたのは昭和12年(1937)1月、彼が卒業設計を構想していた時期であり、「ぼくの半身は詩を考へ、もうひとつの半身は建築を夢見る」と書いたという立原だから、同時に創作された「鮎の歌」を卒業設計に重ねることは自然なことであり、「鮎の歌」の水晶の十字架を卒業設計の一部と言われるヒアシンスハウスの十字架に重ねる想像も許されるだろう。

すでに体の不安を訴えていた立原は、この十字架によって別離の物語を示唆し、数年の血汐から咲いた花ヒアシンスの冠をこの建築に与えて、復活と再生を、新たな旅立ちを告げているのだろうか。十字架を透過する光は悲しく、旗はその悲しみを送るかのように風に翻る。

〈ユーゲントシュティールの影〉

若い建築家であれば誰もがそうであるように、立原は卒業設計を実現することに熱中した。その卒業設計は立原の北欧への憧れが強く感じられる作品であり、北ドイツの芸術家コロニー、ヴォルプスヴェーデ(ハンブルグ近郊)との関連が指摘されている。これは立原の建築の一方の側面として見過ごせないヴォルプスヴェーデは世紀末に各地に花開いたユーゲンシュティール運動の中核的な場所であり、都市中心のアカデミーサロンから分離し、民衆共同体の総合芸術への接近を指向する芸術家コロニーであった。立原が親しんだ詩人リルケは数度にわたってこの地に滞在し、「ヴォルプスヴェーデ日記」にその美しい日々を描写している。このコロニーの画家フォーゲラーは明治末に「白樺」によって日本に紹介され、立原は「フォーゲラーに捧げて」としたソネットを歌い、卒業設計と「鮎の歌」を構想していた昭和12年(1937)1月には「僕は今ヴォルスヴェデの画人フォゲラアのことをおもっています 僕のまだ知ること少ない この人にマリア・リルケが持つたのとかはらないふかい愛を」(1937.1.19 神保光太郎宛書簡)と書いている。卒業設計はフォーゲラーに触発されているといえよう。

室内に絵画、工芸などの諸芸術が総合する全体芸術の成立を目指したのはこれら世紀末芸術家たちであることはよく知られているが、フォーゲラーもテキスタイルのデザイン、書物の装幀を行う一方、スプーン、ナイフなどの食器をデザインし、椅子、食卓など家具を弟と共同して工房で製作したという。立原も室内を懸命にスケッチし、パースには書棚に本を並べ、窓に花柄のカーテンを描き、リキュールの瓶を描く。椅子とテーブルをデザインし、机の上にはスチールの曲線の蝋燭立てが置かれている。まさに彼が卒業論文で主張しているように、気分情感に基づいた根源的な建築体験を室内に表現しようとしているようだ。この室内に向ける彼の視線からは、ヒアシンスハウスにも北ドイツの芸術家コロニー、ヴォルプスヴェーデの画人フォーゲラーへの憧憬を、ユーゲントシュティールの影を感じることができるだろう。

なお卒業設計を建築家オルプリッヒが参加したダルムシュタットに関連させる見解もあるが、ダルムシュタットは「最後のドイツ大公」と呼ばれたヘッセン大公の願望した計画であり、いくぶんか権威的な趣きもあり、以上のエピソードを考慮すると立原にはヴォルプスヴェーデがふさわしく思われる。

このように、ヒアシンスハウスの窓に見られるル・コルビュジエばりの近代建築の手法と北ドイツ世紀末芸術家フォーゲラーに寄せる立原の憧憬をヒアシンスハウスの空間に重ねると、時代に多感であり、しかし当時の機能主義から距離を置き、「住みよさ」よりも「住み心地よさ」を主張して、光と影によって建築の根源的な情感を表現しようとした建築家の姿が浮かび上がってくる。それは現在の建築計画学、環境心理学の系譜に位置付けることができるだろう。

僕は室内にいて、栗の木でつくった凭れの高い椅子に坐ってうつらうつらと睡っている。夕暮れが来るまで、夜が来るまで、一日、なにもしないで。僕は、窓が欲しい。たつたひとつ。・・・

窓を透して心を歌う詩人の建築が目に浮かぶ。立原道造は不在だが多くの人が別所沼を訪れてくれることを願っている。

△住宅建築 2005/3

〈ヒアシンスハウスをつくる会〉が具現化した立原道造の原設計による幻の自邸

5坪に込められた詩人で建築家の夢の実現

立原道造、その名を聞いて胸を熱くする方も多いだろう。詩と建築、双方において才気溢れる存在でありながら天逝した立原道造のヒアシンスハウスが、昨年初冬に実現をみた。残されたスケッチの中だけでしかうかがいしることのできなかった、いわば幻の住宅が、没後65年の時を超えて埼玉・別所沼畔に姿を現したのだ。そしてこの五坪にも満たない小さな家を探ってみれば、住宅設計の醍醐味がそこここにちりばめられているのである・・・。

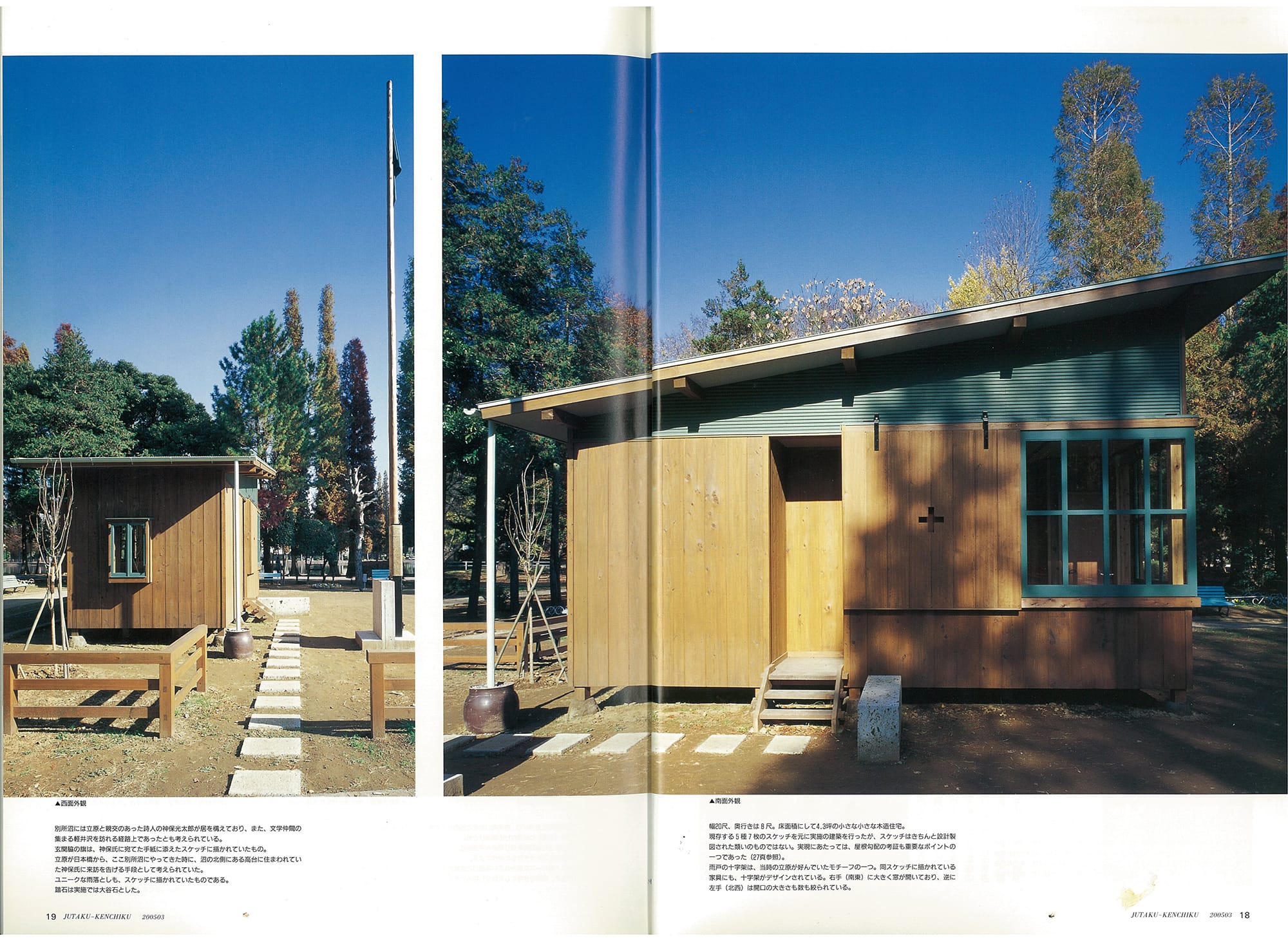

ヒアシンスハウスは、立原が構想した別所沼畔に新たに建築された(スケッチなどの資料から推定される位置は、現在民地であるため、湖を挟んで東西反転した場所が選ばれた)。

当時のこの地域は、特別天然記念物指定のさくら草などが生い茂る自然豊かな土地であり、そのような環境の中で、友と親交を深め、読書し思索にふけることを想定した住宅であったと考えられる。

写真にみられる大樹、メタセコイアは立原が構想を練っていた当時にはなく、上写真手前のような葦が生い茂る湿地帯であったという。

幅20尺、奥行きは8尺。床面積にして4.3坪の小さな小さな木造住宅。

現存する5種7枚のスケッチを元に実施の建築を行ったが、スケッチはきちんと設計製図された類いのものではない。実現にあたっては、屋根勾配の考証も重要なポイントの一つであった。

雨戸の十字架は、当時の立原は好んでいたモチーフの一つ。同スケッチに描かれている家具にも、十字架がデザインされている。右手(南東)に大きく窓が開いており、逆に左手(北西)は開口の大きさも数も絞られている。

別所沼には立原と親交のあった詩人の神保光太郎が居を構えており、また、文学仲間の集まる軽井沢を訪れる経路上であったとも考えられている。

玄関脇の旗は、神保氏に宛てた手紙に添えたスケッチに描かれていたもの。

立原が日本橋から、ここ別所沼にやってきた時に、沼の北側にある高台に住まわれていた神保氏に来訪を告げる手段として考えられていた。

ユニークな雨落としも、スケッチに描かれていたものである。

踏石は実施では大谷石とした。

正面の玄関口に上がって、右を向いたところのドアを開けて、中に入る。

写真右手(北面)には造付けの腰掛けと机。

そしてその上には景色を切り取る水平連続窓。

室内の家具もスケッチからの創作による。

インテリアのパースに描かれている開口と家具の高さの割合から、部屋の天井高を決めたとするが当時の住宅にしては少し高めである。

右頁写真と見比べると、五坪の中にも光(開口部)の操作により性格の異なる居場所がつくられていることがわかる。右頁写真の南東側の明るいコーナーは、友人・知人と賑やかに芸術談義をするスペース。対して、この写真手前の寝台廻りは光も少なく、落ち着いたプライベートな場所。玄関の壁が収納より約1尺(約30㎝)ほど左に飛び出し、造付の机と玄関の壁の間が挟まっていることで、その向こう(南東の明るい窓辺のコーナー)と手前(落ち着いた就寝・読書スペース)とゾーニングが形成されている。プランニングと開口部の絶妙な取り方。しかしこれには諸説があり……。

窓辺のディテールからは、設計者のさまざまな意図が読み取れる。

ここでは、構造の柱の外に窓が設けられており、窓を引き込むと柱と風景だけが残るという案配。

ヒアシンスハウスが構想された昭和13年当時は、まだ、柱間に窓を納めるのが当たり前であった時代である。

23才という若さ故の冒険心、そしてヒアシンスハウスに込められた立原の夢の一端がうかがえる。

5坪に満たない小さな空間であり、また実際に人が暮らしているわけではないにもかかわらず、ひとたびヒアシンスハウスに足を踏み入れると、その居心地の良さに嬉しくなってくる。

濃緑色は立原が好んだ色であり、自装の詩集にもこの色が採用されている。

実施にあたっては、外壁の小壁、建具、ベットカバーなどにも用いられた。

ヒアシンスハウスは、[ヒアシンスハウスをつくる会]が主体となり、[詩人の夢の継承事業(さいたま市政令市記念市民事業)]として実現された。このヒアシンスハウスが、埼玉における建築や文芸をはじめとした文化を考える上での手がかりになればとの、地元関係者の思いが形になったわけである。今後は詩の朗読会など市民の集まりの場としての活用が想定されているが、水曜・土曜および日曜日・祝日には地元・ボランティアの管理のもと、10時から15時まで一般にも公開されている。

〈ヒアシンスハウスを建てて想うこと〉

[ヒアシンスハウスをつくる会]太田邦夫

2004年秋、1939年に24歳で逝った詩人立原道造の建築プロジェクト「ヒアシンスハウス」が、さいたま市南区の別所沼公園に地元の人たちの熱意で実現した。彼が生前、この沼の畔に4.3坪の小さな別荘を建てたいと抱いた夢を継承した素晴らしい事業である。実施設計は地元建築家を中心とする設計チームが担当、筆者は立原の高等学校時代からの親友生田勉の研究室に所属していた縁で、この企画に1年有余参加することができた。だが、この機会に恵まれたことを感謝する一方で、実作をほとんど残さずに逝った建築家の才覚を、限られた資料だけから再現する仕事の困難さをこの間味わう羽目になったことも報告せねばならない。

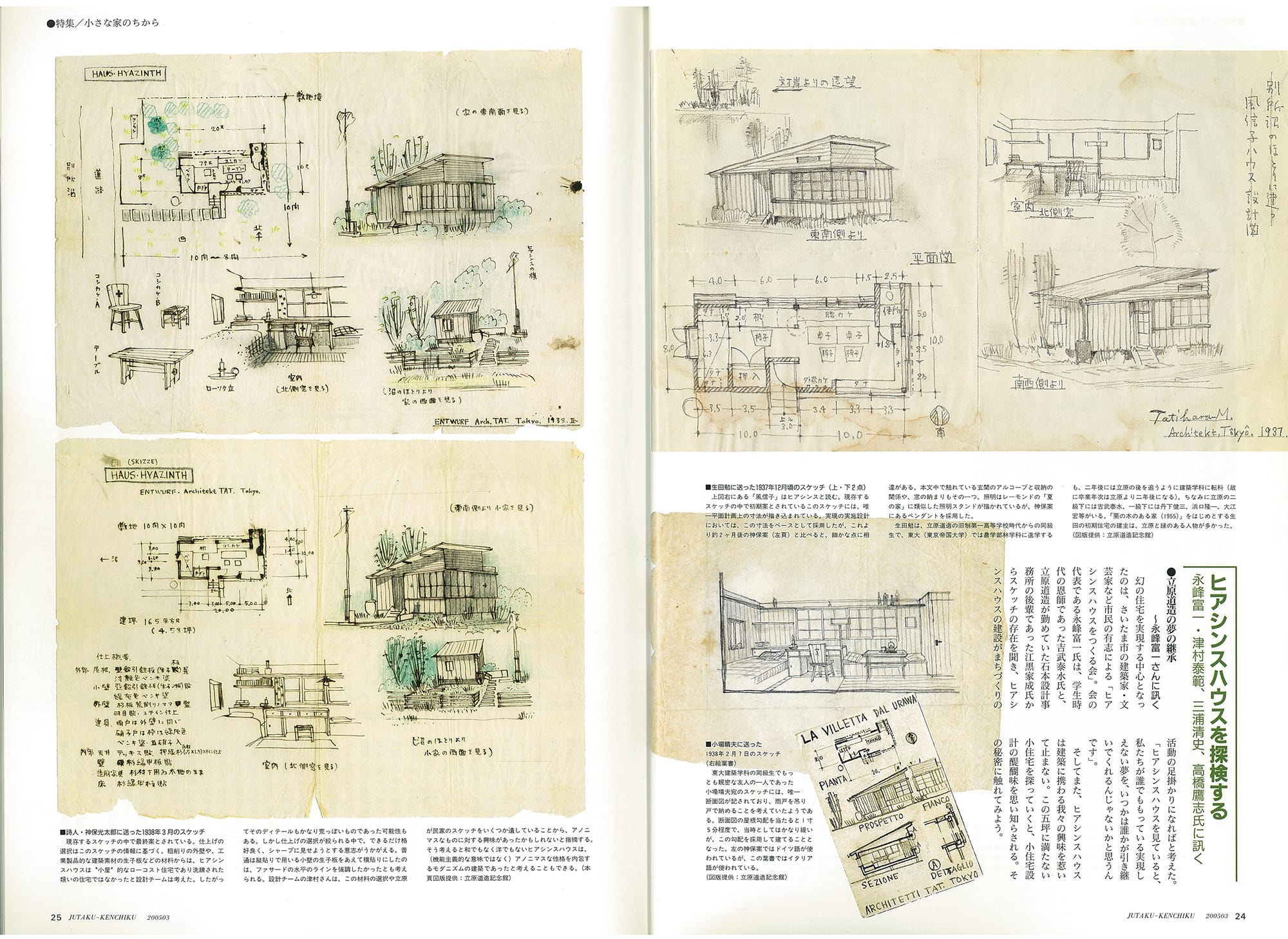

実施設計にあたり、参考にした立原の案は5種7枚、いずれも友人たちに宛てて描かれた略図である。出入口を東にとった初案以外の平面の形はほとんど同じだが、細部の資料がすべてに異なるため、計画は1937年12月頃生田勉に宛てた案、翌年2月詩人神保光太郎に宛てた案、同じ月東大建築学科同級生小場晴夫に宛てたはがきの図を基に組み立てられた。そこには内・外の仕上げも書いてあり、荒削りの杉の羽目板にステイン仕上げなど、素材に対する立原の優しい好みを知ることができる。

しかし、この作品の特徴は、その平面のプロポーションにある。幅20尺に比べ、奥行き8尺はいかにも細長い。建物の東面だけ奥行きは10尺なのは、北東隅の便所を2尺北に張り出したためで、最後の案では東南隅の開口部を大きくとるあまり、この10尺を2分して方引き窓の幅を5尺、4分した2.5尺を便所の幅に用いている。

それまでの立原は、卒業設計や小住宅、とくに唯一の個人作品となった秋元邸には伝統的な3尺を基本としたグリッドを用いていた。幾何学的なグリッド好みは同じ世代の生田にも見られ、彼の建築観を最もよく示した自邸「牟礼の家」は9尺×9尺のブロック6個からなる簡潔な平面構成だし、代表作の「栗の木のある家」は4尺×3尺の12尺を基本としたグリッドが成功した例である。だが、日本の伝統を理論的・評論家的な立原の追い求めた寸法体系がより流動的になるのは当然で、卒業後に1mグリッドの石本喜久治邸を担当した影響などを考えると、立原が3尺グリッドの束縛を離れることは時間の問題であった。彼が日本近代詩の定則として確立したソネットの行数が4・4・3・3であることから、ヒアシンスハウスが8尺×20尺、すなわち4と4・3・3のリズミカルなプロポーションに近づいていくこと自体、なんら不思議ではないと筆者は思うのだが、実際に立原がなぜこうした平面寸法を採用したのか、記録は全く残っていない。

それにしてもこの横に細長い平面に対して、東南隅にある幅5尺で2対のマゾは大きすぎるし、内部が明るくなりすぎる。L型窓のヒントを吉田鉄郎の「馬場氏烏山別邸(1938年)」や「馬場氏熱海別邸(1940年)」など、当時の先輩建築家の影響によるものと憶測するのは簡単だが、東南の隅を優遇する考え方は自然の陽光と風向きを重視する立原の「建築衛生学」の考え方に基づくと思うほうがまずは穏当かもしれない。

そしてこの考えは生田の建築家立原に対するオマージュに連なる。生田は、「日本の住宅は陰影に富む空間が特長だ。南からの光は床に反射して奥に達することで効果を発揮する。そのため居室の奥行きは深いほどいい」と、筆者らに諭すのが常であった。「それなら先生、東南に大きな吹抜けの開口部をとった牟礼の家はどうしてですか?」と問うた時の生田の困惑した顔が今でも目に浮かぶ。恐らく、自邸だけは南東からの光を多く採り入れることで、生田は立原のイメージした空間を再現したかったのではあるまいか。また、奥行きがない場合でもこうして採光することが若い二人の間の黙約であったのかもしれない。立原は生田らに南から見た室内北側のスケッチ(本棚や机・横長の窓)を何度も描き送ってはいるが、逆に室内から東南に向けて逆光となる大窓まわりのスケッチを一枚も残してないことや、そのことについて立原の死後、生田があえて言及していないのがその証拠ともいえる。

それなら、なぜ立原は東南の大窓にこだわり、それをテーマに外部からのスケッチばかり残したのか?この点はいまのところ謎である。一つの解釈として、この家の内部に生活感がさほど感じられない、この家の主は家のなかに住むよりは、この家を外から眺めることのほうを愛したのではないか、という説がある。台所がないところにもそれがよく現れているといわれるが、卒業設計で独身者は食堂で食事をとることを原則にした立原にとって、食事を室内でとる、とらないはどうでもよかったと筆者は考える。それよりも、どのような「住み心地のよい建築体験」を彼は期待していたのか、ボールを例に彼が「方法論」で述べた建築の中空な空間をどこまで彼はこの低い天井の細長い部屋で実現しようとしたのか。その立原の切なる願いを、今回やっと実現した小さな、それでいて限りなく明澄なこの木の室内から今度は訪れる人が逆に読み取って欲しいし、生田ら彼の友人は生きていたらどういうか、そこも企画した側の一員として皆さんに想って欲しいのである。(おおた・くにお/建築家、ものつくり大学教授)

■生田勉に送った1937年12月頃のスケッチ(上・下2点)

上図右にある「風信子」はヒアシンスと読む。現存するスケッチの中で初期案とされているこのスケッチには、唯一平面計画上の寸法が描き込まれている。実現の実施設計においては、この寸法をベースとして採用したが、これより約2か月後の神保案(左頁)と比べると、細やかな点に相違がある。本文中にも触れている玄関のアルコーブと収納の関係や、窓の納まりもその一つ。照明はレーモンドの「夏の家」に類似した照明スタンドが描かれているが、神保案にあるペンダントを採用した。

生田勉は、立原道造の旧制第一高等学校時代からの同級生で、東大(東京帝国大学)では農学部林学科に進学するも、二年後には立原の後を追うように建築学科に転科(故に卒業年次は立原より二年後になる)。ちなみに立原の二級下には吉武泰水、一級下には丹下健三、浜口隆一、大江宏等がいる。「栗の木のある家(1955)」をはじめとする生田の初期住宅の建主は、立原と縁のある人物が多かった。

(図版提供:立原道造記念館)

■小場晴夫に送った1938年2月7日のスケッチ(右絵葉書)

東大建築学科の同級生でもっとも親密な友人の一人であった小場晴夫宛のスケッチには、唯一断面図が記されており、雨戸を吊り戸で納めることを考えていたようである。断面図の屋根勾配を当たると1寸5分程度で、当時としてはかなり緩いが、この勾配を採用して建てることとなった。左の神保案ではドイツ語が使われているが、この葉書ではイタリア語が使われている。

(図版提供:立原道造記念館)

〈ヒアシンスハウスを探検する〉―永峰富一・津村泰範、三浦清史、高橋鷹志氏に訊く―

●立原道造の夢の継承 ~永峰富一さんに訊く

幻の住宅を実現する中心となったのは、さいたま市の建築家・文芸家など市民の有志による「ヒアシンスハウスをつくる会」。会の代表である永峰富一氏は、学生時代の恩師であった吉武泰水氏と、立原道造が務めていた石本設計事務所の後輩であった江黒家成氏からスケッチの存在を聞き、ヒアシンスハウスの設計がまちづくりの活動の足掛かりになればと考えた。

「ヒアシンスハウスを見ていると、私たちが誰でももっている実現しえない夢を、いつかは誰かが引き継いでくれるんじゃないかと思うんです」。

そしてまた、ヒアシンスハウスは建築に携わる我々の興味を惹いて止まない。この五坪に満たない小住宅を探っていくと、小住宅設計の醍醐味を思い知らされる。その秘密に触れてみよう。

■詩人・神保光太郎に送った1938年3月のスケッチ

現存するスケッチの中で最終案とされている。仕上げの選択はこのスケッチの情報に基づく。荒削りの外壁や、工業製品的な建築素材の生子板などの材料からは、ヒアシンスハウスの“小屋”的なローコスト住宅であり洗練された類いの住宅ではなかったと設計チームは考えた。したがって、そのディテールもかなり荒っぽいものであった可能性もある。しかし、仕上げの選択が絞られる中で、できるだけ格好良く、シャープに見せようとする意志がうかがえる。普通は縦貼りで用いる小壁の生子板をあえて横貼りにしたのは、ファサードの水平ラインを強調したかったとも考えられる。設計チームの津村さんは、この材料の選択や立原が民家のスケッチをいくつか遺していることから、アノニマスなものに対する興味があったかもしれないと指摘する。そう考えると和でもなく洋でもないヒアシンスハウスは、(機能主義的な意味ではなく)アノニマスな性格を内包するモダニズムの建築であったと考えることもできる。

(本頁図版提供:立原道造記念館)

●ディテールを探る ~津村泰範さん・三浦清史さんに訊く

1 配置と平面

立原は、友人宛の手紙に「五十通ぐらゐの案」をつくったと書いているが、現在確認できるものは5種7枚である。立原道造記念館の外部協力者として参加した津村泰範氏は「おしゃべりでもするように」友人にスケッチを送ったのだろう、と言う。

多きな手掛かりは二つ。1937年12月との記載がある生田勉宛の初期案(以降、生田案)と、1938年2月と記された別所沼在住の詩人・神保光太郎へのスケッチ(以降、神保案)である。神保案では事細かな仕上げの書込みも見受けられるが、いずれも基本設計程度の段階で、実施設計となる話は異なる。唯一、平面上の寸法すべてが抑えられているのは生田案。しかしエスキスを重ね2ヵ月後に描かれた神保案と整合性のとれない箇所もある。ここでプロジェクトの性格が問われた。「スケッチからが実現できるだけの材料は得られません。どのスケッチもはっきり高さ方向を記していないなど、かなりの部分を想像で補うことになりました。その際、大前提だった“市民のための活用”を会としては考えました」。

大きく異なる点は、その配置である。市からは公園内の任意の場所の建設許可を得ていたが、立原が構想していた場所は、建設地とは別所沼を挟んで対岸の北寄りのところで現在は民地である。スケッチでは、西の小窓から沼をのぞむ意図がみられるが、この建設地では小窓からは方位を変えない限り沼をのぞめない。議論の末、「同じ場所に建てるのが不可能なら、方位は彼の構想のままで沼をのぞめて、しかも公園内でもっとも人の集まる場所を選びました」。

南東の大きな窓には、陽が燦々と射し込み、沼の美しい景色が一望できる。対して寝台脇の小窓は巾も絞られており、五坪に満たない空間の中に、明と暗、動と静が、見事にゾーニングされている。それを決定づけるのが、玄関脇の収納前面と玄関内壁面の関係である。玄関の内壁より収納前面を1尺ほどずらし、絞った間口から寝台に向かって徐々に空間を拡げることで、寝床に、より奥まった落ち着きを与えている。実際に訪れてその巧みさに唸る人も多い。しかし最終の神保案では、収納は内壁と同面に配されていたのである。

「JIA埼玉のメンバーによる、ヒアシンスハウスの見学会で指摘され、あっ!”と気づきました」と、三浦清史さん。

「書机を含めた寝台廻りと東南の窓廻りという二つのゾーニングは、収納を壁と同面にした時点で破棄したのでしょう。ゾーニングを廃することで、ワンルーム+カプセル的な寝台という性格付けを行った。つまり、寝床により内向的性格を与えようとしたのでは」と推察する。しかも寝台脇の小窓の巾も、神保案では生田案に比べて狭められており、まるでスリットのよう。胎内回帰ではないが、立原道造も巣籠りをするような心地よさを求めていたのかも知れない。

「ただ、独身の立原が一人で週末を過ごすための家ではなく、市民の文化的な集いの場として考えれば生田案も決して悪くはないと思うんです」と津村さん。現実問題として収納の両開きの建具が壁と同面までくると使い勝手が悪く、雁行している現在ですら建具巾を小さくして納めなければならなかった。立原自身が建てていればどうしただろうか……我々には知るよしもない。

2 窓廻り

ヒアシンスハウスの特徴でもある南東のコーナー窓はどのスケッチにも象徴的に描かれており、お二人とも、「立原が意匠的に一番やりたかったことは、ここでしょうね」と言う。建具は柱間の外を走り、左右に引き分けると柱が一本だけ残るが、昭和13年という時代を考えると大胆な納まりで、若さ故の冒険心がここに現れている。芯はずしについては軽井沢にあるレーモンドの「夏の家(昭和11年)」にその先例は見られるが、「頻繁に軽井沢を訪れた立原が、実物を見た可能性は、きわめて大きいでしょう」。しかしそのディテールは、レーモンドに比べて大胆である。

「レーモンドが芯はずしにする時は必ず戸当りを打つので、シアシンスハウスのように柱が完全に建具枠に隠れるようなことはない。レーモンドは技術者の目をもっていて、空間表現のためにディテールをつくる人ではないですから。だから技術ではレーモンドに軍配があがりますが、空間表現では立原道造の方が進んでいたかも知れない(笑)」と、三浦さんは分析する。当然、雨仕舞いは良くない。大工や建具職がまだ元気だった時代のこと、若い立原青年の意向ははたして容認されただろうか。また実現したとしてもメンテナンスを考えれば……。

「だから、これは夢であり続けたからよかったと思うんです」と津村さんは語る。「施主が変わり、時代と用途、施工条件も変わった。我々が行ったことは、“復元”ではなく1938年のスケッチを元にして65年経て行った実施設計です。夢が現実になることで優先した部分もありますから」。

三浦さんはもう一つ、北側の水平連続窓を考察する。「この窓も、もしかしたらガラス戸を両側の壁の外側に仕舞うことを考えていたかもしれないんです」。設計チームは寸法表示が明快な生田案の窓を採用したが、小場案、神保案では右側の壁が大きくなり、引違いによる召しあわせの手前勝手も変わっている。これをガラス戸の引込みの納まり故と考えれば、この北側の連続窓も南東のコーナー窓と同様独立柱のみが残る風景になるのである。「技術の専門家である建築家間に、議論を頂いたり建築を考えてもらうきっかけになれば……」とお二人は口を揃える。

●立原道造、住宅への志向

ところで、何故ヒアシンスハウスはこれほど私たちの心に訴えるものがあるのだろう。一つは、立原道造その人の生き様であろう。比較的裕福な商家に生まれ、エリートコースを歩み、そして文学と建築双方に才能を見せ青春を駆け抜けたカリスマ。建築の歩みに目を向ければ、東大の卒業設計で彼が選んだ題材は、「浅間山麓に位する芸術家コロニイの建築群」という芸術家村計画で、同級生の誰もが国家的な公共建築を題材とする時代に、私的なユートピア計画を構想していた(永峰氏・津村氏は、ヒアシンスハウスはこの中のコテージの一つの延長とも考えられるのではないか、と指摘する)。建築分野における立原のファンは一世代下の方が多いと聞くが、体制に囚われない自由闊達な精神に惹かれるものがあるのだろうか。また、小住宅といえば、一見そう豊かには感じられないが、ヒアシンスハウスにはそんなに悲壮感は微塵も感じられない。夢の住宅である。

永峰氏によれば、吉武氏は立原道造の次のような住宅観に共感していたという。

「(前略)人間でさへあれば、住宅は誰にでも作られる、エツセイは誰にも書くことが出来る、しかも真摯に魂こめれば、いみじく懐かしく、と。(「住宅・エツセイ」より)」

住まいに希望を膨らませるという、こどもから大人まで誰しもが分かち合える夢をこの小住宅は体現しているのかもしれない。

理由は、もう一つある。実際に見学日に訪れる多くの方が、「可愛いね」「こんな離れなら欲しい」と口々に語るのだ。それにはヒアシンスハウスの「小ささ」があるのではなかろうか?幼い頃、秘密基地をつくった高揚感、誰にも邪魔されない自分だけの隠れ家……。

別所沼の広大な敷地に構想した5坪の住宅は、「彼が寝起きしていた日本橋の屋根裏部屋を、豊かな自然の中にもってきたのでは」と、設計チームは考える。薄暗い屋根裏部屋では、生理的に光が欲しくなる。実施設計の経験が少ない身でありながら、開口部のデザインにこだわった理由もそこにあるのかもしれない。

小さな家には、私たちの心に訴えかける何かがある。その「何か」を、建築計画の見地から、高橋鷹志先生に語っていただいた。

●小さな家を解析する ~高橋鷹志さんに訊く

「ヒアシンスハウスを単身居住者の生活空間としえて計画学的に見ると、寝る場所と昼間生活する場所と明快に二分され、計画理論に基づいていると評価できますね」と言う高橋氏。住宅公団の住宅間研究に端を発する「立米研究会」の活動の一環でヒアシンスハウスを訪れたが、その時、一昨年に見学されたル・コルビジェのカップ・マルタンの休暇小屋との相似に驚いたという。その相似とは、空間のボリューム感。

「建築は文化によって違うと言いますが、人体寸法は変わりません。鴨長明が方丈の庵で、“起きて半畳、寝て一畳”の最小限空間を実現したように、身の回りのスケールを追及していくと最終的には3坪~5坪に収斂するのではないでしょうか。そして、個人の心理的・生理的な占有領域は物理的にも四畳半のうつに内包されるのです」

立米研究会の前に主宰された「パーソナル・スペース研究会」では、大きな体育館の天井からボールを吊るし、「あのボール」「このボール」と異なる指示代名詞が用いられる空間領域を調査した。結果、「ここ」という領域は四畳半内に収まり、「あそこ」の領域は八畳を越えた範囲になることが分かった。

「八畳よりも大きいと、個人の占有領域という公の空間の性格が強くなるという仮説を立てています。ヒアシンスハウスもカップ・マルタンの小屋も、生理的・心理的領域が共通しているのです」

二つの小住宅が四畳半よりやや広いのは、家具の存在のためであると言う。一方、立原は東南の窓辺のスペースを中心に、友人との歓談を考えていたとのことだが、実現したヒアシンスハウスでは大人が5人もいれば一杯になる。しかし狭苦しい印象を受けないのは何故だろう?

「小さな空間では行動が抑制される一方、対話する等精神的には充実した環境が生まれるのです」

そしてまた、人が小さい家に惹かれる理由を、こう分析する。

「人には生理的・心理的自我領域を守りたいという意識があるのでしょう。安部公房の『箱男』のように箱を被って生活したいという欲求を、誰しも潜在的にもっています。しかし、箱は欲しいけれどもその中では社会生活はできない、それら矛盾した要素を内包するのもが、“住まい”なのではないでしょうか」

ヒアシンスハウスを、ある意味、自然の中のコテージ(ホテル)生活と評される高橋氏。余分な物も生活も全て捨て、サービスは外で受け、部屋内では個人の愉しみを追及する。

「方丈記にも“いはば旅人の宿を作り、老いたる蚕の繭をいとなむがごとし”とあるし、ホームレスの段ボールハウスとも共通しています。僕は両方やってみたいんですが(笑)」

こうして考えると、ヒアシンスハウスは人が誰しも抱く夢を形にしたものであることがうかがえる。しかもその一方、「小さな家のちから」の謎は深まるばかり。是非一度その足で訪れて、小さな家のもつ大きな秘密の一端に触れてみて欲しい。 (文責=編集部)

■屋根勾配(①②)

スケッチからはその角度が分かるものは、小場案の断面図のみで、これを当たると1寸5分。しかし当時の防水技術等からこの緩い勾配は現実的ではない。片流れのプロポーションや芯はずしの窓がレーモンドの「夏の家」の影響が考えられていることから、その流れを汲む吉村順三の「浜田山の家」「軽井沢の山荘」を参考とし、2寸勾配を導き出した(写真①)。プロポーションの違和感はこの時より指摘されていたものの、現実的には2寸だろうとの仮定で進行したが、実際に建ちあがるとまとまりが悪く、小場案より読み取った1寸5分の勾配に直すことになった。

■窓廻り(③④⑤)

当時の東大では海外建築の情報が豊富で立原もコルビュジェ等のモダニズム建築の造詣が深かったと考えられている。④の水平連続窓や造付けの長い机にコルビュジェの影響を指摘する声もあり、石端立ての基礎もモダニズムの箱のように建物を浮かせたかったからではないかとの意見もある。

■卒業設計

右図版は、新建築第16巻第4号179~180頁(1940年4月30日)に掲載された立原道造追悼特集。小場晴夫の編集による。

右頁で紹介されているのが卒業設計(1936年12月)、「浅間山麓に位する芸術家コロニイの建築群」である。

概要は、住宅群を三つにカテゴライズし、美術館の側には美術家、図書館の近くには文学者、音楽堂の側には音楽家が居住するというもの。ヒアシンスハウスのような小さな片流れの住宅(左頁右下)がプロトタイプ的に描かれており(外壁の張り方は異なる)、ヒアシンスハウスはこのコロニー計画の文脈の延長であったとも考えられる。また、卒業論文「方法論」は今読む人に難解と言わしめる高度な内容である。住宅についての記述もあり、「住み心地よさ」の重要性について論じている。(本頁図版提供:立原道造記念館)

■小住宅の空間認知

右はル・コルビジュエのカップ・マルタンの休暇小屋(1951)。3,66m×3.66mで台所と風呂がないところも、ヒアシンスハウスと共通している。左は、鴨長明の方丈の推定復元図(二つの図は同スケール)で3m角。小住宅に収斂するのは古今東西共通なんのだろうか?吉武氏も晩年、神戸芸術工科大学において方丈の研究を行っていた。

下図は、高橋鷹志氏の研究による、指示代名詞による空間認知の概念図。立位、座位、天座の状態で、「これ」「それ」「あれ」がそれぞれ指し示す範囲を表している。ちなみに、指示代名詞が三つあるのは日本語と韓国語で、中国語と英語(here,there)は二つしかないとのこと。

「立原道造・夢の継承-別所沼のヒアシンスハウス」 → 本文を読む

永峰富一(ヒアシンスハウスをつくる会世話人代表・建築家)